地方活性化をサポートします

もう少しだけお待ちください。

現代は、あまりに早い時代の変化に加えて複雑な人間関係など多様なストレス要因が蔓延している。それらから解放することができるもののひとつとして五感を満たす嗜好品「鹿児島県産の本格焼酎」がある。「見る」「聴く」「触れる」「味わう」「香る」それぞれのテーマに合った焼酎を紹介していきたい。

五感で楽しむ焼酎の「見る」は、「照葉樹林」(神川酒造)をおすすめしたい。

2018年のNHK大河ドラマ『西郷どん』のオープニングで映し出された、エメラルドグリーンで神秘的な滝がある。鹿児島県の南端にある南大隅町と錦江町に流れる「雄川の滝」だ。神川酒造の「照葉樹林」は、そんな雄川の滝の写真を化粧箱やラベルに配した芋焼酎だ。ラベルに写真が使われている焼酎は少数派であり、 味わうだけでなく、見ても楽しめる1本といえる。

神川酒造は1963年に錦江町で創業し、1989年に現在の鹿屋市に移転した。その後、商品化したのが「照葉樹林」だ。創業の地である南大隅の広大な照葉樹林地帯が持つ豊かな恵みに思いを馳せ、この名をつけたという。

神川酒造 製造課長の柚木 隆さんは、焼酎造りについてこう説明する。「当社は規模が小さい蔵で、少量・手造りにこだわっています。機械を使わない手造りですから、見た目やにおいなど自分の五感が頼り。たとえば発酵温度を抑えるのにタンクの周りを水で冷やすのですが、原料が冷える音を聴きながら調整しています」

昔ながらの手法にこだわって造った「照葉樹林」は、さつま芋の甘い香味とすっきりとした味わいが特徴。目を閉じると、大地や森の生命力を余韻で感じる事ができる。ラベルだけでなく、味も「照葉樹林」の名にふさわしい仕上がりになっている。

柚木さんはお湯割りで飲むのがおすすめだとか。

鹿児島では、焼酎はコミュニケーションの手段だと柚木さんは語る。「町内の会合などで先輩方の焼酎を準備するのは、年下の者の役割です。お湯割り、水割り、薄め、濃いめなど、みんな好みがうるさいから大変」

「でもちゃんと作れるようになると、『わかってるな』と認められて、距離が縮まります。そんなところが焼酎の面白いところですね」

神川酒造は、新製品の開発にも積極的だ。「黄金千貫、安納芋、綾紫といった3種の芋をそれぞれ原料に使用して、芋の違いを味わってもらう飲み比べセットが発売されました」

鹿児島限定なので、是非、鹿児島に来て新製品を手に入れてください。

鹿児島県で照葉樹林地帯といえば、屋久島も有名。西部林道にある照葉樹林は日本最大規模といわれる。その屋久島を、代表する芋焼酎といえば「三岳」(三岳酒造)だ。さわやかで清涼感のある味わいが特徴だ。大自然が育んだ芋焼酎同士で飲み比べるのも面白いかもしれない。

さて、鹿児島指宿市の人気旅館・指宿白水館には、焼酎の試飲や鹿児島中の焼酎を楽しめる「焼酎道場」という焼酎バーがある。鹿児島の焼酎に精通している焼酎道場の担当課長 吉元正清さんに、ふるコミュがセレクトした銘柄以外という条件で「見る」「聴く」「触れる」「味わう」「香る」のそれぞれの視点でおすすめの焼酎を聞いてみた。

まず、「見る」でおすすめの焼酎は「金のたまてばこ」(萬世酒造)。指宿白水館と共同開発した7年熟成芋焼酎で、玉手箱のような豪華な化粧箱に入っている。箱もボトルも見た目のインパクトが強い。

味は「あふれ出すような味わい」という表現が一番しっくりくるほど芋の芳醇な香りが押し寄せる。贈り物に持ってこいの1本だ。

焼酎を目でも味わいたいなら、伝統工芸品の薩摩切子(さつまきりこ)に注いでみるのもいいだろう。薩摩切子は、幕末期に薩摩11代藩主の島津斉彬が創生させたカットグラス。無色のガラスの表面に色ガラスをかぶせ、そこに微細な文様でカットを施し、磨き上げた製品。「ぼかし」と呼ばれる独特のグラデーション模様がかもし出す色彩美が大きな特徴だ。

薩摩切子の技術は明治になると途絶えてしまう。しかし、120年を経た1985年に復刻が行われ、当時の名品を復元した製品や、新しいデザインの製品も作られるようになった。

薩摩切子は最高級のクリスタルガラスを使い、手間をかけて作られているだけに、非常に高価。この絢爛豪華な酒器で焼酎を飲めば、いつもの晩酌も豪奢に楽しめるだろう。鹿児島県内には「割烹石庵」など、薩摩切子のグラスでお酒が飲める店もある。その美しさを一度、自分の手に取って確かめてみてほしい。

続いて「聴く」という視点にぴったりの焼酎を考えてみよう。飲み物なのに「聴く」はなかなか難しいかもしれないが、「さくら白波スパークリング」(薩摩酒造)はどうだろうか。

その名の通り、発泡性のある珍しい焼酎だ。

薩摩酒造は焼酎メーカーのなかでも最大手の一角。芋焼酎の名を全国に広めた立役者である。代表銘柄は「さつま白波」や「さくら白波」など。「さくら白波スパークリング」は、本格焼酎である「さくら白波」のすっきりとキレのある風味をベースに、優しい甘さと食物繊維、炭酸の爽快感を加えている。

全国的にハイボールなどの炭酸系飲料の人気が高まっていることから開発され、アルコール度数が8%と低く、焼酎に慣れていない方でもカジュアルに楽しめるニューウェーブだ。特別な記念日に空けて、泡の弾ける音を楽しんでみるのもいい。

鹿児島中央駅から徒歩5分、 屋台の店25軒と焼酎バー1軒が集まる「かごっまふるさと屋台村」。鹿児島の伝統的な郷土料理から、鹿児島食材を使った創作料理まで、ここに来れば鹿児島のすべての味が楽しめる。

かごっまふるさと屋台村の店舗番号08「結び」で、さくら白波スパークリングに合う料理を探してみた。シャンパンのようなゴージャスな雰囲気に合わせて、「A5鹿児島県産黒毛和牛ステーキ」をチョイス。ひとくち噛めば、甘くとろけるような霜降りのうま味が口いっぱいに広がる。

また、鹿児島県産黒豚を使った「豚の軟骨の角煮」も捨てがたい。こってりした肉料理と、さくら白波スパークリングのスッキリ感が非常によいバランスでマッチしてくれる。

指宿白水館「焼酎道場」がおすすめしてくれた「聴く」焼酎は、製造過程で音楽を聴かせて造る、奄美大島開運酒造の黒糖焼酎「れんと」だ。

同酒造では、「れんと」を熟成させる場合、貯蔵タンクに取り付けた特殊なスピーカーから約3 カ月、交響曲などのクラッシック音楽を流す。そのこまかい振動が貯蔵タンクに伝わり熟成が進むという。

「れんと」という名称自体も演奏記号のレント(ゆるやかに)から取っている。口に含んで目を閉じれば、クラシックの旋律が感じられるかもしれない。

焼酎を飲む時の音を楽しむなら、グラスにもこだわりたい。薩摩切子のグラスに、大ぶりな丸氷を入れて、お好みの焼酎を注ぐ。グラスを傾けた時にカランと鈴のように響く氷の音が、何ともいえないぜいたくな気分にさせてくれるはずだ。

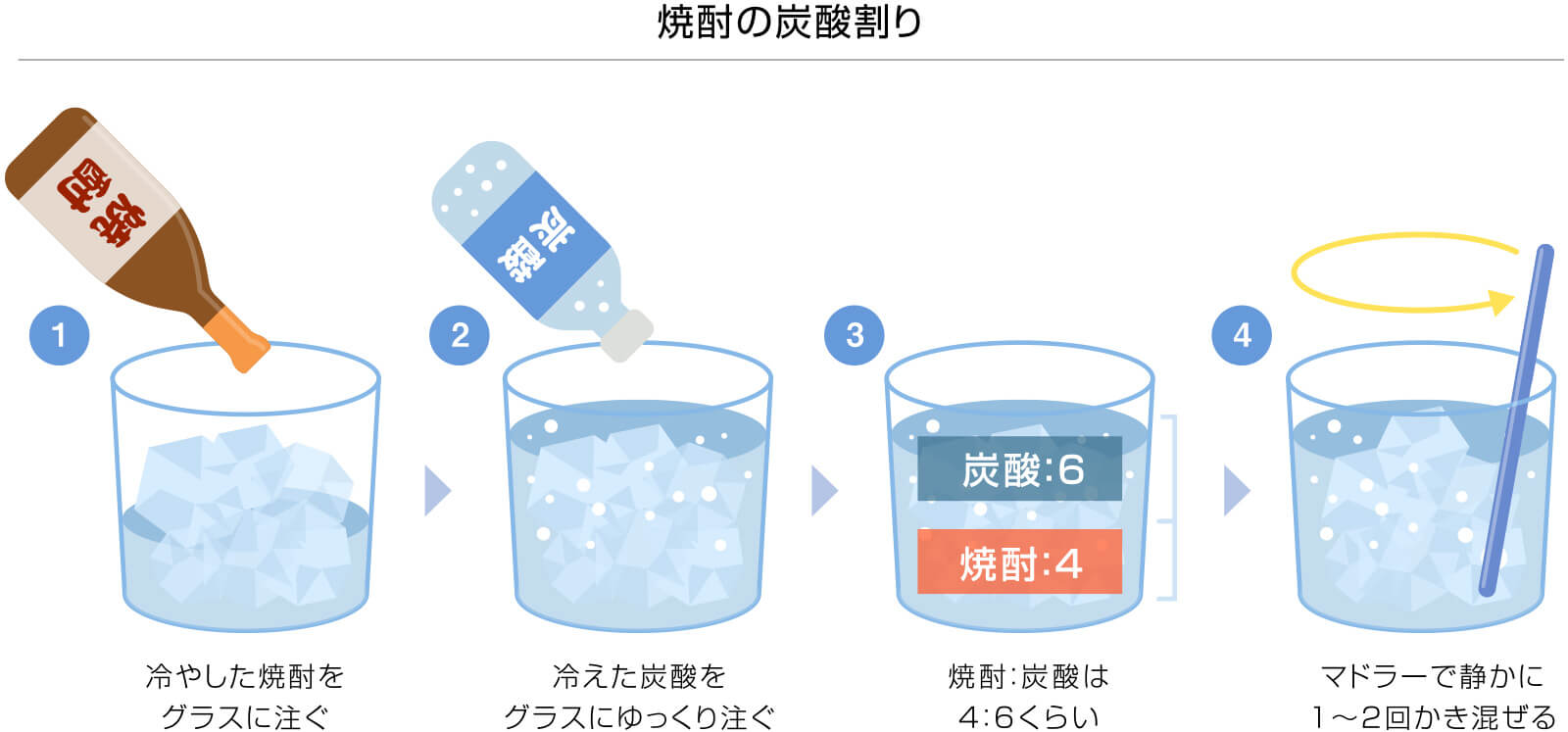

焼酎を飲み慣れない人でも飲みやすいのは炭酸割り。まずは口の広いグラスに大きめの氷をいくつか入れ、焼酎、炭酸の順に注ぐ。比率は好みによるが、ビールのようにグイグイと飲んで喉ごしを味わいたいなら、焼酎4:炭酸6がいいだろう。最後に泡が飛ばないようにそっと混ぜれば完成。シャンパンのような爽快な飲み口と焼酎の風味が一挙に楽しめる。